『みんなで賃上げ。ステージを変えよう!』のスローガンのもと、働く仲間約3,500人が集まり、2024春季生活闘争の交渉の促進とヤマ場にむけて、連合組合員の意志結集をはかるとともに、地域社会へアピールするための決起集会を大津市なぎさ公園おまつり広場にて2024年3月2日(土)に開催しました。

冒頭、主催者代表挨拶を連合滋賀白木宏司会長が述べ開会、激励に、連合滋賀議員団会議田中松太郎会長、国民民主党滋賀県連河井昭成代表、立憲民主党滋賀県連今江政彦代表に、ご挨拶をいただきました。

その後、電機連合の原田康氏、JAMの庄野英夫氏、中小労組を代表し山本博之氏、パート・非正規を代表し川添まゆ美氏にそれぞれ2024春闘に向けて情勢報告・決意表明を述べ、連合滋賀女性委員会の松本有子女性委員長が集会アピールを提案し採択されました。

集会後は、参加者全員でデモ行進を実施、滋賀県で働く仲間に広く訴えかけました。

連合滋賀2024春季生活闘争総決起集会アピール

-

2024春季生活闘争は、いよいよヤマ場を迎える。

われわれは、本集会において、すべての働く仲間の生活向上につながる賃上げをめざし、2024闘争を最後まで粘り強く闘い抜く決意を改めて確認した。

物価高のもと、私たち働く者のくらしは厳しさを増している。人手不足で一人ひとりの負荷が増している。賃上げへの期待はかつてなく高まっている。デフレマインドを完全に払しょくし、生活の安定、個人消費の拡大、わが国全体の生産性向上、人材の確保・定着と人材育成につなげるためにも、昨年を上回り、物価を上回る賃上げを実現しなければならない。

現在、多くの組合が精力的に交渉を進めている。私たち労働組合は、職場や地域で働く仲間の生活向上への期待を力に変え、社会的うねりをつくりだしていく。

あわせて、連合がめざす「働くことを軸とする安心社会-まもる・つなぐ・創り出す-」の実現に向け、私たちの求める政策・制度要求への取り組みを強力に推進していく。

2024闘争は、経済も賃金も物価も安定的に上昇する経済社会へとステージ転換をはかる正念場である。労使は社会的責任を果たすため、今こそ答えを出す時である。

組合員はもとより、すべての働く仲間へと持続的な賃上げの流れを波及させる。この断固たる決意をもって、組合員の総意と組織の総力を結集し、最後の最後まで、ともに闘い抜こう!

関連リンク

連合は高騰する物価に賃金が追いつかず、日々の生活は苦しくなっています。「賃上げを!」という皆さん一人ひとりの声を、賃金も物価も緩やかに上昇する経済の好循環につなげ、経済社会のステージ転換をはかるために、連合全体で継続的な賃上げの機運醸成などに向けて取り組む社会的なキャンペーン「連合アクション」の全国統一行動を2024年2月22日に実施し、滋賀県はJR草津駅前にて街頭行動を行いました。

街頭では、賃金のベースアップ(ベア)とデフレマインドを洗い流すという事に因んだくま食器用スポンジ、滋賀県最低賃金のウェットティッシュ、チラシなど道行く人へ配布するとともに連合滋賀白木会長と、榎並副会長がマイクアピールを行いました。

締めくくりには、松井副会長の発声によるガンバロウ三唱で「みんなで賃上げ」を実現に向けて、一致団結して取り組みことをアピールしました。

白木宏司会長マイクアピール

昨年、2023年は、30年ぶりの高水準で賃上げが行われました。しかしながら、物価高が続いたことによって、実質賃金はマイナスとなり、家計の負担が増えています。

30年前に比べると賃金が低い低所得者層が増え、そういった賃金の低い人ほど、物価高は生活に対する影響も大きく、何かしらの節約をせざるをえない方々が増えています。こういった節約の流れは、日本全体でモノが消費されないモノが売れない日本をつくり、より日本全体が安いモノでないと売れないデフレの国にしています。

また、少子高齢化・人口減少社会によって生産年齢人口が減少し、日本は慢性的な人手不足が課題となっています。国際的にみても見劣りする日本の賃金は、人手確保をさらに困難なものとして人手不足をさらに加速させ、日本経済をさらに衰退させることになります。

しかし、これは物価が高くなっていることが悪いことであるからというわけでもありません。物価の上昇とともに、日本全体の賃金水準が上がっていかないことに問題があります。

これまでの人件費を抑え、コストカット競争によって競争力を維持してきた日本経済の悪い循環を「みんなで賃上げ」で日本全体の個人消費の拡大を促し、「人への投資」によって日本全体の企業の活性化につなげイノベーションを創出する、よい循環へと変えていかなければなりません。

今回の2024春季生活闘争では、日本がしっかりとデフレマインドを払拭し、賃金も物価も持続的に上がる国なれるかの正念場です。

先日、2月16日には滋賀県において、地方版政労使会議「働き方改革推進協議会」が開催され、三日月知事、労働局長など行政機関、経済団体とともに、私も出席し、意見交換を行いました。

その中で、適切な価格転嫁を伴う持続的な賃上げの推進による県内企業の成長と労働者の所得向上の実現を目指して、連携して取り組んでいくことを共同メッセージとして示しました。

この滋賀県の地方版政労使会議を一度の形式的な会議で終わらせることなく、この共同メッセージを皮切りに滋賀県内におけるすべての働く人たちの賃金水準の向上、また企業の生産性の向上や、人材確保・人材育成支援、企業の成長につながる支援策などにつなげていくために連合滋賀も全力で取り組んでまいります。

2024年春闘にて、昨年の賃上げの流れをしっかり持続的なものとして、経済も賃金も物価も安定的に上昇する経済社会へとステージ転換をはかる正念場と考え、社会全体で問題意識を共有し持続的な賃上げを実現していきましょう。

榎並副会長マイクアピール

今回の春季生活闘争では、日本がしっかりとデフレマインドを払拭し、賃金も物価も持続的に上がる国になれるかの正念場で、特に社会全体で賃上げを実現するには、労働者の7割にあたる、約4,000万人以上が働く中小企業における賃上げがカギを握っています。中小企業で働く仲間の賃上げ実現に向けては、価格転嫁というものが重要になってきます。

価格転嫁とは、企業が原材料費や人件費などのコスト増加分を製品やサービスの価格に反映させることです。

立場の弱い中小企業はなかなか、取引先などへ価格を上げづらいといった課題があります。

中小企業で働く仲間の賃上げ実現に向けて、適切な価格転嫁を着実に進め、サプライチェーン全体で生み出した付加価値が適正に分配されなければならないんです。

昨年11月に政府から「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」が出されました。これは、働く人の人件費など、労務費の価格転嫁に関して、発注者・受注者双方の立場から取るべき行動を示したものです。

この指針では、下請け企業などの受注者と、親会社などの発注者との取引価格について定期的に協議することや、もし、協議することもなく、長年価格を据え置いたりすると、「優位的地位の濫用」や「買いたたき」などの法的な問題となる恐れがあることなどが記載されています。

つまり、この指針に記載された行動指針に沿わないような行為をすることで、公正な競争を阻害する恐れがある場合には、公正取引委員会が、厳正に対処することが、明確に打ち出されたのです。この指針が、中小企業の経営者のみなさんにも広く周知され、十分に活用されるよう、連合も様々な場面で働きかけています。

また、価格転嫁を行っていくためには、モノやサービスは安ければ安いほどよいということではなく、働きの価値に見合った適正な価格が大事だ、ということが多くの皆さまに理解をしていただくことも非常に重要となってきます。

良いモノの価値を社会で認め合い、しっかりとモノの価値に見合った価格で買っていただくことで、そのお金が社会経済を回す原資になります。これは、まわりにまわって、自分たちの賃金に返ってくるということです。

みんなでモノが適正な価格で取引される日本をつくって、デフレ脱却を行い、その原資をしっかりと「みんなで賃上げ」で格差是正などにつなげ、日本全体を活力ある国に変えていきましょう!何卒、ご理解よろしくお願いいたします。

-

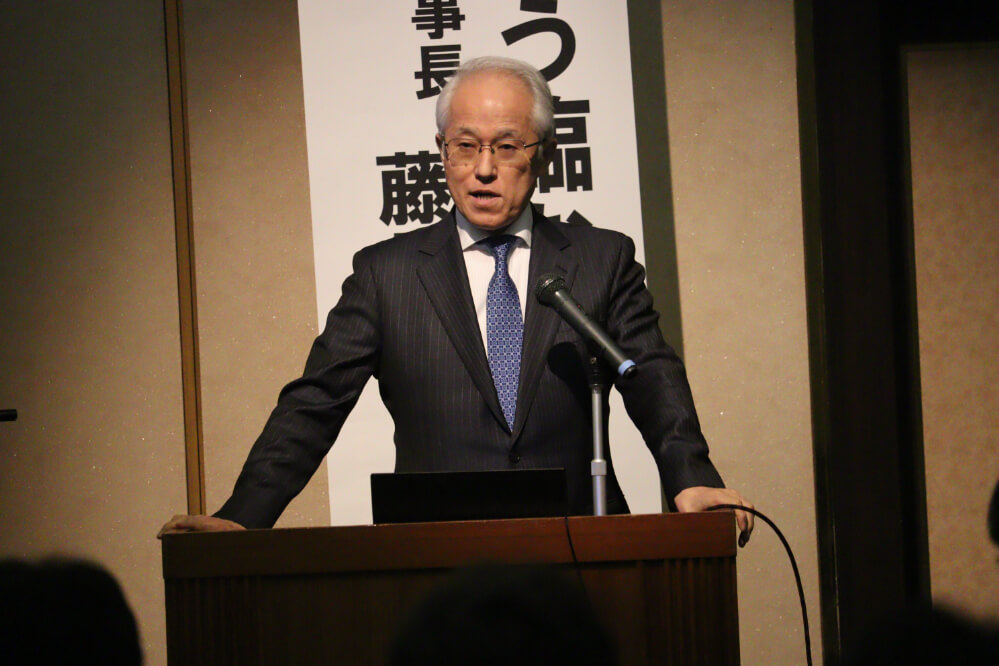

2024春季生活闘争に向けて、滋賀県、(一社)滋賀経済産業協会、連合滋賀で共催している「経営労働フォーラム2024」を2024年2月2日(金)にクサツエストピアホテルにて開催しました。

連合から総合政策推進局の仁平章総合局長より「連合2024春季生活闘争とりまく情勢と方針」、日本経済団体連合会から労働政策本部の平田充総括主幹より「2024年版経営労働政策特別委員会報告について」それぞれ解説が行われました。

双方とも2023春闘にて、30年ぶりの大幅な賃上げが実現できたが、この1年の物価上昇を超える賃上げには至らず、実質賃金はマイナスであり、2024年も昨年を超える賃上げが必要である事を述べられました。また、日本全体で賃上げを実現させるために、価格転嫁が重要であることについて連合・経団連ともに主張されました。

解説後は、時局講演「2024春闘に労使はどう臨むか?」と題し(独)労働政策研究・研修機構理事長で、法政大学名誉教授の藤村博之先生にご講演いただき、日本の労使関係は役割を失い、形だけの形骸化している点などを指摘されました。日本の賃上げが上がってこなかったことに対しても、そもそも日本の売上高に占める人件費の割合はそこまで今は高くなく、労働組合が経営者側の説明に理解し、賃上げを我慢しつづけ、経営者側はコスト競争にはしり、イノベーションを起こしてコスト競争以外で競争力を高めないといけなかった事に対し日本はそうなっていないことをご説明されました。

労働組合は会社と同じ数字の論理ではなく、違う論理で話さなければならないこと、労使がともに自分たちの役割をしっかりと果たしていくことが必要であり、その激論の中から新しいものが生まれると述べられました。